I grandi classici della fiaba italiana: da Basile a Collodi, un viaggio tra i maestri del passato

La tradizione della fiaba in Italia vanta radici antiche e profonde, ben prima dell’Ottocento che ha dato i natali al celebre Pinocchio. Se il Novecento ha prodotto autori “insospettabili” di storie fantastiche, i secoli precedenti hanno consegnato alla letteratura mondiale veri e propri pilastri del genere, spesso dimenticati o relegati a un pubblico infantile. Ecco un tributo ai 10 maggiori favolisti italiani classici, quelli che hanno plasmato l’immaginario europeo con racconti di fate, streghe, principi e animali parlanti.

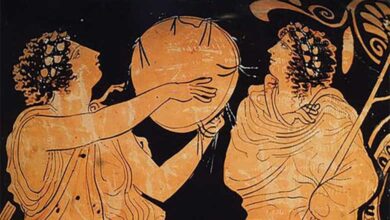

Giambattista Basile (1566-1632) Il “padre” della fiaba letteraria italiana. Napoletano, con Lo cunto de li cunti (noto anche come Pentamerone, 1634-1636), ha raccolto in dialetto napoletano 50 novelle che anticipano di un secolo i fratelli Grimm e Perrault. Storie crude e barocche come La gatta Cenerentola, Sole, Luna e Talia (la Bella Addormentata) e Il drago sono la base di molte fiabe europee successive.

Carlo Gozzi (1720-1806) Drammaturgo veneziano, autore delle Fiabe teatrali (1761-1765), tra cui L’amore delle tre melarance, Il re cervo e Turandot. Le sue opere, scritte per contrastare il realismo di Goldoni, mescolano Commedia dell’Arte, Oriente fantastico e satira sociale. Influenzarono Schiller, Goethe e persino Puccini.

Giovanni Francesco Straparola (1480 ca.-1557 ca.) Con Le piacevoli notti (1550-1553), è il primo in Europa a pubblicare una raccolta di novelle-fiabe in lingua volgare. Tra i racconti, Pietro Pazzo e Costantino Fortunato (antesignano del Gatto con gli stivali). Le sue storie, spesso licenziose, circolarono in tutta Europa.

Girolamo Bargagli (1537-1586) Senese, autore del Dialogo de’ giuochi (1564), ma soprattutto di fiabe morali inserite in contesti ludici. Le sue novelle, meno note, influenzarono la tradizione toscana della fiaba didattica.

Pompeo Sarnelli (1649-1724) Vescovo e letterato pugliese, scrisse La posilicheata (1684), una raccolta di cinque fiabe in dialetto barese che riprendono Basile ma con un tono più popolare e umoristico. La ’ngannatrice ’ngannata è un gioiello di ironia meridionale.

Luigi Capuana (1839-1915) Siciliano, maestro del Verismo, ma anche autore di C’era una volta… Fiabe (1882) e Il Raccontafiabe (1894). Le sue storie, come La reginotta e Il reuccio pappagallo, uniscono realismo magico e psicologia infantile.

Emma Perodi (1850-1918) Autrice delle Novelle della nonna (1893), una raccolta di 72 fiabe ambientate nelle valli del Casentino. Storie di fate, orchi e bambini coraggiosi, scritte con uno stile semplice ma evocativo, considerate un classico della letteratura regionale.

Carlo Collodi (1826-1890) Ovviamente Le avventure di Pinocchio (1883) è il capolavoro assoluto. Ma Collodi scrisse anche I racconti delle fate (1875), una traduzione/commento di Perrault, e altre storie minori. Il burattino ribelle è l’icona mondiale della fiaba italiana.

Giuseppe Pitrè (1841-1916) Palermitano, folklorista, raccolse in Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani (1875) centinaia di storie orali. Non inventò, ma salvò un patrimonio immenso, da Giufà alle varianti siciliane di Cenerentola.

Domenico Comparetti (1835-1927) Con Novelline popolari italiane (1875), raccolse fiabe da tutta Italia, spesso in dialetto. Il suo lavoro scientifico è alla base degli studi moderni sul folklore italiano.

Questi autori, lontani dai riflettori dei contemporanei, hanno costruito un ponte tra oralità e letteratura, tra dialetto e lingua nazionale, tra morale e meraviglia. Le loro opere, spesso introvabili in edizioni moderne, meritano di essere riscoperte: non solo per i bambini, ma per chiunque voglia capire da dove nasce la magia della narrazione italiana.

Elisa Zanotti